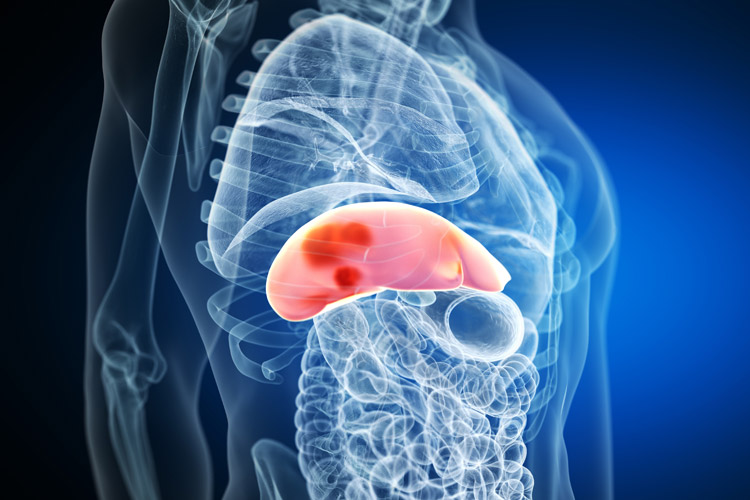

主な肝臓病

急性肝炎

急性肝炎とは

急性の肝機能障害で、肝臓に急激な炎症がみられるようになります。原因としては、ウイルス性(A型、B型、C型 等)をはじめ、自己免疫性、薬剤性、アルコール性、非アルコール性(NAFLD:飲酒はしていないが、アルコール性肝炎に似た症状がみられる)があります。最も多い急性肝炎の原因はウイルス性によるもので、日本人の場合はB型、C型の患者様が大半と言われています。

発症によって、肝臓に炎症がみられますが、それによって肝細胞が破壊されていくようになります。ただ急性のほとんどは回復するようになりますが、B型肝炎、C型肝炎の患者様は慢性化しやすいとされています。

主な症状は、全身の倦怠感、吐き気、食欲不振、黄疸(白目や皮膚が黄色くなる)風邪のような症状(発熱、頭痛、のどの痛み 等)、茶色っぽい尿、腹痛などです。

治療に関してですが、C型肝炎以外は一過性の場合がほとんどです。そのため、安静にしていくことで症状が軽減していくようになります。ただ可能性として、重症化することもあれば、劇症化(急性肝不全)することもありますので、その場合は速やかな治療が必要となります。

慢性肝炎

慢性肝炎とは

肝臓の炎症が6ヵ月以上続き、血液検査で確認できる肝機能の数値(AST、ALT 等)にも異常がみられている状態が慢性肝炎です。ちなみに慢性肝炎を発症している患者様の9割程度がB型肝炎もしくはC型肝炎の患者様です(残りは、自己免疫性やアルコール性等の肝炎の患者様です)。

慢性肝炎は自覚症状が現れにくいので放置しやすいという特徴があります。ただその間も病状は進行し、肝臓は線維化していきます。人によっては、食欲不振や全身倦怠感などの症状がみられることもあります。いずれにしても放置が続けば、肝硬変や肝がんを招くこともありますので早めに対処していくことが肝心です。

治療については、原因によって異なります。B型・C型肝炎の患者様であれば、抗ウイルス薬を使用します。同薬が使用できない場合は、肝庇護療法を用います。また自己免疫性肝炎の患者様であれば、副腎皮質ステロイドの投与となります。またアルコール性肝炎であれば禁酒する、非アルコール性脂肪肝炎の患者様であれば摂取カロリーを抑えた食事にするなど日頃の生活習慣の見直しから始めます。それでも改善が難しい場合は、薬物療法も行われます。

ウイルス性肝炎とは

肝炎ウイルスに感染することで、肝臓に炎症を引き起こす状態をウイルス性肝炎と言います。ウイルス性肝炎には、A型、B型、C型、D型、E型などの種類があります。

A型とE型は、主に食べ物や汚染された水が口から感染します(経口感染)。急性肝炎になり、多くは自然経過で治癒します。一方B型とC型は血液を介して感染し、慢性肝炎になることが多い。

B型肝炎

B型肝炎とは

B型肝炎ウイルス(HBV)に感染することで発症する肝炎です。B型肝炎ウイルスのキャリアの母から生まれた児や幼少期に感染した場合にB型肝炎ウイルスのキャリアになります。B型肝炎ウイルスのキャリアの一部に方が慢性肝炎へ移行します。成人してから性交渉などで感染すると急性肝炎を発症します。B型の急性肝炎は、多くの場合は急性肝炎で治癒しますが、一部の方は慢性肝炎に移行してしまします。急性肝炎で治癒するか、慢性肝炎になるかはB型肝炎ウイルス(HBV)の亜型によります。

急性B型肝炎は、HBVに感染し、すぐに肝臓に炎症などの症状がみられている状態です。この場合、青少年期以降に初めて感染するケースが多いです。感染経路としては、感染者との性行為が最も多く、注射器の使い回しや輸血で感染することもあります。

主な症状ですが、感染後1~6ヵ月の潜伏期間(人によって異なります。平均は3ヵ月程度)を経てから発症します。初期症状としては、発熱、全身の倦怠感、食欲不振、嘔吐・吐き気、腹部が張るなどです。その後、黄疸(眼球や皮膚が黄色っぽくなる)の症状なども現れます。大半の患者様は、このような症状が1ヵ月ほど続き、回復するようになります。安静にしていれば、9割程度の患者様は自然と治癒するようになりますが、まれに慢性化したり、劇症肝炎になったりすることがあります。

生後間もなく感染したり幼少期に感染したりが大多数です。感染経路としては、HBVに感染している母親から、免疫機能が十分に備わっていない乳幼児に感染してしまいます。胎内感染はなく、主に経腟分娩の産道感染です。

出産時や幼少時期の感染では、すぐに症状が出るということは少なく、ウイルスは潜んだ状態になります。この状態をB型肝炎ウイルスのキャリアと言います。

B型肝炎ウイルスのキャリアの中の一部の方が、将来的に慢性肝炎へ移行します。慢性肝炎は、自覚症状がほとんどないので発症していることに気づかないことも多いです。ただ気がつかないで放置すれば、慢性肝炎は進行してしまいます。時間をかけてゆっくり肝臓の細胞を破壊していくようになります。慢性肝炎が進行すると肝硬変へ進展するとともに肝癌を発症させるリスクが高くなるので注意が必要です。

治療について

B型肝炎ウイルスのキャリアの出産時には、母子間ブロック治療が有効です。これにより多くの母子感染は防ぐことが出来ます。

B型慢性肝炎の治療には、抗ウイルス薬(核酸アナログ治療)が使われます。残念ながらウイルスを完全に排除することは出来ませんが、多くの場合ウイルスの活動性を抑え込むことで肝炎を鎮静化することが可能です。薬に副作用は少ないですが、中断することでウイルスの活動性が抑えられなくなり、病状が悪化することがあるので継続して服薬することが大切です。抗ウイルス薬には催奇形性があるので男女ともに子どもを希望される方は服用が出来ません。そのために若年者の方への投薬は慎重に考えなければいけません。

C型肝炎

C型肝炎とは

C型肝炎ウイルスに感染することで肝炎を発症することをC型肝炎と言います。急性肝炎は少なく、ウイルス感染すると多くの場合、慢性化します。6ヵ月以上に渡って肝炎が続いている状態をC型慢性肝炎と診断されます。

感染経路については、主に血液を介するケースになります。以前は輸血や注射器の使い回しが原因になっていましたが、現在ではそのようなケースはなくなっています。まれにピアスの穴開け、入れ墨などが原因になることがあります。性行為や母子感染が原因になるということは少ないとされています。

慢性肝炎の患者の約7割がC型肝炎ウイルスによる感染が原因と言われています。C型慢性肝炎は自覚症状がほぼありません。したがって病気の存在に気が付くことができません。知らずに病状が進行してしまうとやがて肝硬変になり、身体にむくみ、全身の倦怠感、食欲不振、腹水などの症状がみられるようになります。また肝硬変になると肝癌も発症しやすくなるので、可能な限り早く治療をはじめることが大切になります。

治療について

C型肝炎ウイルスの感染が確認された場合、ウイルスを排除するための抗ウイルス療法が行われます。最近では有効な抗ウイルス薬が開発されたために多くの方でウイルスを排除することが出来るようになっています。薬には副作用も少なく、2-3ヶ月の短期間で治癒することが多いです。その後の経過観察は必要ですが、病気の進行は止めることができ、その結果肝硬変への進展や肝癌の合併も抑制することが出来ます。

抗ウイルス薬が使用できない場合は、肝炎の炎症を抑制し、病気を進行させないようにする肝庇護療法(注射、内服薬 等)が行われます。

肝硬変

肝硬変とは

肝臓は再生能力が高い臓器としても知られています。そのため肝臓に慢性的な炎症が持続して肝細胞が破壊されても、再生されるようにはなります。ただその再生の仕方が正常ではなく、だんだん線維化していきます。これによって肝臓が硬くなるなどして、肝機能が著しく低下するようになります。この状態を肝硬変と言います。

発症の原因は、B・C型肝炎やアルコール性肝炎などによる慢性的な肝臓での炎症がきっかけとなることが大半です。肝硬変を放置すれば、肝がんへと移行するので注意が必要です。

主な症状ですが、初期は自覚症状が起きにくいとされています。ある程度進行すると、易疲労性、全身のむくみ、黄疸、倦怠感、食欲不振、腹水などがみられるようになります。

治療について

現時点で肝硬変を完治させる治療法はありません。したがって、症状を和らげる治療や病状をこれ以上進行させない治療が行われます。肝硬変は代償性(肝機能の働きがある程度は保たれている)と非代償性(自覚症状が出ていて、日常生活に影響が及んでいる)に分類されますが、それぞれで治療法は異なります。

代償性肝硬変では、原因に対する治療を行っていきます。具体的にはウイルス性肝炎(B型・C型 等)であれば、それに対する治療が中心となります。一方、非代償性肝硬変では、生活習慣の見直しを始めていきます。例えば、栄養バランスがしっかりとれた食事療法などに努めます。また症状を軽減させるべく、それに対する治療や予防も行っていきます。

肝臓がん

肝臓がんとは

肝臓に発生する悪性腫瘍になります。この場合、肝臓より発症する原発性肝がんと、他の部位から肝臓へ転移した転移性肝がんがあります。なお原発性肝がんには、肝細胞から発生する肝細胞がん、未熟な肝細胞より発生する肝芽腫、胆管細胞から発生する胆管細胞がんがあります。ただ原発性肝がんの9割程度の患者様が肝細胞がんの患者様です。

原発性肝がんの大半は、慢性肝炎から肝硬変、そして肝臓がんへと移行していきます。そのため、肝臓がんに至る前に発見し、早期に治療するということが重要になります。主な症状ですが、がんが5cm未満であれば無症状なことが多いです。それ以上になると、肝機能が低下していき、黄疸、腹水、発熱などの症状がみられやすくなります。

治療について

治療法としては、主に3つのケースが挙げられます。そのうちのひとつが、外科的治療による肝切除です。これは、がんを含む肝臓の一部を切除する治療法です。このほか、ラジオ波焼灼術、多数のがんがある際に選択される肝動脈化学塞栓療法というのがあります。

主な胆膵疾患

胆石症

胆石症とは

胆のうの中に結石が発症している状態を胆石症と言います。発症のメカニズムとしては、胆汁の成分が固まって、砂つぶみたいな塊を形成します。結石の種類としては、コレステロールが主成分のコレステロール結石、ビリルビンが主成分のビリルビン結石があります。また石がある場所によって、胆のう結石、胆管結石、胆内結石とも呼ばれます。発症しやすいタイプとしては、コレステロールの数値が高い方、女性、肥満の方などが挙げられます。

結石が発生しても場所によっては無症状の患者様もいます。症状がある患者様は、みぞおちや背中の痛み、嘔吐・吐き気、右肩の痛みなどがみられます。

治療について

無症状の場合は、治療の必要はありません。症状が強く出ている場合は、痛み止めを用いるなどして、胆のう出口や胆管で詰まっている胆石が取れていくのを待ちます。その際に胆汁の通りをよくする薬を用いることもあります。このほか胆石を除去する方法としては、その大きさや発生部位によって異なります。例えば、衝撃波によって細かく砕いて体外へと排出する施術を行うほか、胆管結石であれば腹腔鏡を用いて除去します。また胆石が大きすぎる場合は、手術時に胆のうごと切除する外科的治療もあります。

胆のう炎

胆のう炎とは

主に胆のうが細菌に感染し、炎症が起きている状態を胆のう炎と言います。ちなみに同疾患の9割程度の原因は、胆のう管に胆石が詰まったことによるものです。これによって胆汁の流れが悪化すると細菌に感染しやすくなるのです。主な症状は、発熱、みぞおちから右脇腹にかけての痛み、吐き気などです。

治療について

炎症の状態にもよりますが、抗菌薬を投与していく薬物療法があります。また胆石によって胆のう炎を発症している場合は繰り返すことが多いことから、手術療法によって胆のうを取り除いていくこともあります。

胆のうがん

胆のうがんとは

胆のう、あるいは胆のう管に発生するがんのことを総称して胆のうがんと言います。同がんは、胆石症、胆のう炎、原発性硬化性胆管炎、膵胆管合流異常等に罹患したことがある方に発症リスクが高いと言われています。主な症状ですが、発症初期は自覚症状が出にくいとされ、ある程度まで進行すると右脇腹に痛み、黄疸、腹部腫瘤、便が白っぽいなどの症状がみられるようになります。

治療について

治療の基本は手術療法です。この場合、胆のうの摘出が原則となります。ただ、手術に耐えられる体力がない、遠隔転移しているという場合は、外科的治療は適用されません。この場合は、化学療法や放射線療法となります。

急性膵炎

急性膵炎とは

膵臓から分泌されている膵液(消化酵素)によって、膵臓あるいは膵臓の周囲に損傷(膵臓そのものが消化される 等)が起き、炎症や障害がみられている状態を急性膵炎と言います。発症の原因については、アルコール、胆石、腹部の外傷の影響による膵液の漏出などが挙げられますが、原因が特定できない特発性のケースもあります。

主な症状は、腹部の痛みです。みぞおちやへその周囲に強い痛みが起きやすいと言われています。また背中に痛みが現れることもあります。そのほか、吐き気や嘔吐、発熱もみられます。

治療について

基本は膵臓を安静にすることで、絶飲絶食になります。その間の栄養補給などは点滴となります。重症化した場合は、抗菌薬を使用することもあるほか、外科的治療が選択されることもあります。

慢性膵炎

慢性膵炎とは

膵臓そのものに慢性的な炎症が持続します。それによって膵臓の細胞が破壊されて変性し、線維化した状態になるのが慢性膵炎です。発症の原因としては、多量の飲酒が最も多いですが、原因不明のケースや胆石によって引き起こされることもあります。

主な症状は、上腹部痛、腰や背中の痛みなどですが、その程度は人によって様々です。上記以外にも嘔吐・吐き気、食欲不振、腹部が張るなどの症状も現れます。病状が進行すると、体内から分泌されるインスリンが不足して糖尿病を発症します。また消化吸収障害が起き、下痢や体重減少がみられることもあります。

治療について

症状の程度にもよりますが、炎症を抑制させ、膵臓の負担を軽減するための薬物療法が中心となります。これに併せて、節酒や禁酒、高脂肪食を控えるなど生活習慣の改善も行っていきます。

膵臓がん

膵臓がんとは

膵臓に発生する悪性腫瘍を総称して膵臓がんと言います。その中でも膵管の細胞から発生するがん(膵管がん)を発症するケースが最も多く、全膵臓がん患者様の9割程度を占めると言われています。また膵臓は後腹膜器官であることから早期発見が困難で、消化器がんの中で最も予後が悪いがんとしても知られています。なお原因は特定されていませんが、発症しやすいタイプとして、糖尿病や慢性膵炎に罹患している患者様、家族歴、喫煙、肥満などが挙げられています。

主な症状ですが、初期症状は出にくいとされ、人によっては食欲不振や上腹部の不快感がみられることもあります。病状がある程度まで進行すると、みぞおちや腹部・背中の痛み、黄疸などが現れるようになります。

治療について

切除が可能であれば外科的治療(手術療法)となります。手術が困難という場合は、化学療法を行うほか、放射線治療を併せることもあります。

- 院長

- 松下 昌直

- 診療内容

- 一般内科|生活習慣病|消化器内科|胃内視鏡|大腸内視鏡|予防接種|各種検診|個人タクシー検診|産業医(産業保健)|潰瘍性大腸炎|過敏性腸症候群|B型・C型肝炎|肝臓病・胆膵疾患|H.ピロリ菌感染症|大腸ポリープ

- お支払い

- クレジットカード支払い可(VISA,Master,JCB,Amex,Diners)

ご予約はこちら

「高田馬場駅」より徒歩3分